タニタの考える健康

雨が降るとだるいのはなぜ? 自律神経を整えてプチ不調対策!

2025.06.16

寝つきが悪くて睡眠不足、からだが重だるい日が続くなどのプチ不調は、現代人のほとんどが経験したことがある悩みといっても過言ではないはず。そのなかには「原因や解消方法を求めてネットで検索したら、“自律神経の乱れ”というワードにいきついた」という方も多いのではないでしょうか。 今回は最近よく耳にする「自律神経」について、その役割や乱れの原因、働きを整えるためのヒントを、開発部の梅木がタニタの視点からご紹介します。

INDEX

プロフィール

株式会社タニタ 開発部 生体科学課 梅木舜一

2023年入社。大学・大学院では生理学を専攻し、心拍変動をはじめとした生体のゆらぎについて研究してきた。入社後はさまざまな生体データに関する実験や解析、それに基づいた新たな健康指標の開発などに携わっている。

自律神経とは

神経とは、いわば「情報伝達を担うケーブル」のようなもの。そのうち自律神経は、「自律」という文字どおり意識しなくても自動的に機能する神経で、心臓や腸、血管といった臓器の働きの調節に関わる情報をおもに伝えています。

私たち人間のからだには、「ホメオスターシス(恒常性維持)」といって、環境やからだの内部の変化による影響を受けても生命維持に必要な機能(体温、循環・血圧、呼吸、エネルギー代謝などの調整)を正常に保とうとする働きがあります。自律神経は、そのホメオスターシスの仕組みを支える重要な役割を担っているんです。

そんな自律神経は、おもに「交感神経」と「副交感神経」に分類されます。

交感神経は「闘争と逃走の神経」とも呼ばれ、からだに「アクセルをかける」「闘争モードにする」自律神経です。交感神経の働きが優位になると、心拍や血圧が上がるなどして、からだは活動モードになります。

一方の副交感神経は、からだに「ブレーキをかける」「休息モードにする」自律神経。副交感神経の働きが優位になると、反対に心拍や血圧が下がり、からだはリラックスモードになります。

健康維持のためには、交感神経と副交感神経を適切に調整できる状態をつくる必要があります。

「自律神経が乱れる」ってどんな状態?

近年よく耳にする「自律神経が乱れる」という表現は、からだが自律神経を適切に調節できていない状態を指して使われるケースが多いです。

自律神経は、本来であれば1日のスケジュールに合わせて適切に調整されるのが理想的。例えば、活動する日中には交感神経が、休息する夜には副交感神経が自然と優位になるといった具合です。しかし、不調に悩む多くの現代人はこの切り替えがうまくいかず、とくに交感神経が優位になりがちに(詳しくは後述します)。

その自律神経の乱れによる不調に悩んでいる方がたくさんいらっしゃいます。

自律神経が乱れるとどうなる?

自律神経はさまざまな身体機能の調節を担っており、その崩れによるからだの不調は多岐にわたります。

ほんの一例を挙げると、交感神経が優位な状態が続くことで睡眠の質が悪くなったり、血圧が高い状態が続いたり。反対に副交感神経が上手に働かず、消化不良が起きるといったケースもあります。

さらに、頭痛やめまい、動悸、吐き気、不安、倦怠感なども、自律神経を適切に調節できていないときに起こりうる代表的な不調です。

そうしたからだの不調は、やがて精神的な負荷(続く不調にイライラしたり、落ち込んだり)にもつながりかねません。さらに、からだの不調を長らく放置すると、疾病につながる可能性もあります。

特定の部位や機能に慢性的な不調症状を感じていたり、「最近うまく休めていない」と悩んでいたりする場合は、ぜひ早めに医師に相談してください。

自律神経の乱れはなぜ起こる?

自律神経はからだと精神に負荷がかかることで乱れやすくなります。負荷を感じやすい要素や耐性には個人差がありますが、例えば以下のようなものが挙げられます。

心身の負荷になりやすい要素

気候の変化

気温、湿度、花粉の飛散状況など

不規則な生活習慣

運動不足、睡眠不足、肥満など

ホルモンバランスの変化

月経、更年期など

ストレス

人間関係や仕事・家庭など

また、自律神経の働きは加齢に伴って弱くなる傾向にあるといわれています。

一般的に「自律神経の乱れ=精神的負荷によるもの」と認識されることが多いですが、実は肉体への慢性的な負荷も原因になります。

口にする食べ物や飲み物を見直す、ストレッチを行うなどの“からだの調子を整えるアプローチ”を実践することでも、自律神経の乱れを予防・改善する一助になる可能性があります。

もともとのからだの不調が自律神経の乱れを招くことも

一般的に、自律神経の乱れによる不調は以下の流れで起こるものだと考えられがちです。

【STEP 1】

心身に負荷がかかる

【STEP 2】

自律神経が乱れる

【STEP 3】

調子が悪くなる

もちろん、上記のように心身のストレスが自律神経の乱れを引き起こすこともありますが、実際は次のようなケースも多数見られます。

【STEP 0】

もともとからだが不健康な状態にあり(潜在的な)不調を抱えている

【STEP 1】

心身に負荷がかかる

【STEP 2】

自律神経が乱れる

【STEP 3】

【STEP 2】の自律神経の乱れが原因でからだに不調が生じる

【STEP 4】

【STEP 3】のからだの不調が原因で(【STEP 0】の不調・不健康の悪化を含めて)心身にさらなる負荷がかかる

つまり、「不調の元凶=自律神経の乱れ」ではなく、もともとある不調に自律神経の乱れが追い打ちをかけている可能性も考えられるのです。

例えば、血圧や体温も本来は自律神経が気圧や気温・湿度に合わせて調節してくれますが、ホルモンバランスなどの影響で自律神経がもともと乱れていると、環境変化に適応することができずにしんどさを感じやすくなる方もいます。

なお、肥満の場合は、“肥満である”こと自体が負荷に。とくに、心血管系に負荷がかかることにより、自律神経の働きに影響が出やすい傾向にあります。

このように「【STEP 0】もともと不健康で不調がある」方は、根本の原因を特定して解消していくことで、自律神経の乱れを改善できる場合があります。

自分に合った「自律神経の働きを整える方法」を探そう

「もしかしたら自律神経が乱れているかも」と感じたら、どこかに「【STEP 0】もともとの不調」がないか、ご自身がどんな「【STEP 1】心身への負荷」に影響を受けやすいのかに注目しながら、日頃の生活を振り返ってみてください。

とくに「【STEP 1】どんな心身への負荷に影響を受けやすいか」を知っておくと、予防や心構えができるようになり、目先の苦痛や起こりうる不快とうまく付き合いやすくなります。

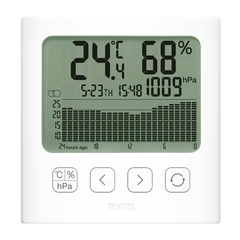

自分にとっての心身の負荷を理解するためには、例えば温湿度計や血圧計など、環境やからだの状態を可視化できるツールを使うのもおすすめです。

こうした視覚化するツールを日常的に活用することで、からだに負荷がかかっていること、からだの状態がいつもと違うことに早めに気づけます。

ちなみに私は、気圧の変化で不調を感じがち。そのため、気圧の変化をグラフで確認できる温湿度計をデスクに置き、状況に応じて薬を飲んだり、パフォーマンスの見積もりに役立てたりしています。ぜひみなさんも、ご自身に合った体調の改善方法、うまく付き合う方法を探してみてください。

参考文献:

ホメオスターシスについて, 厚生労働省, 2016年5月

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000123635.pdf

タニタの情報を発信中!マガジンを定期的に受け取るには?

タニタでは、各種SNSやLINEでもお得なキャンペーンやおすすめ商品の情報を発信しています。

ぜひフォローして、最新情報を確認してみてくださいね。

- 本コラムに記載されている情報は掲載日時点のものです。内容は予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。

- 本記事では自律神経の調節が適切に機能していない状態を「自律神経の乱れ」として扱います。

この記事はタメになりましたか?

人気記事ランキング

RANKINGあなたにおすすめの商品

人気記事ランキング

RANKING