【スターフライヤー導入事例】航空業界の改正法に対応「ALBLO」

2025.02.12

高い安全性が求められる航空業界では2019年に航空法が改正され、乗務員に加え、整備従事者と運航管理従事者にも業務前のアルコール検査が義務づけられるようになりました。 複数の拠点で時間を問わずアルコール検査が求められる航空業界において、タニタのアルコール検知器ALBLO(アルブロ)シリーズの「FC-1000」と「FC-1500」を導入されているスターフライヤーのご担当者に詳しい運用方法や管理体制などをお伺いしました。

INDEX

株式会社スターフライヤー

安全推進部 安全監査室 室長 武内 淳さん

2020年の組織発足時からアルコール対策室長として、アルコール検査体制を構築するなど全社的な取り組みを推進。2024年10月からは安全監査室長として、アルコール対策の社員向け啓発活動やアルコール対策室の活動をサポートしている。

安全推進部 アルコール対策室 マネージャー 明石 多佳夫さん

アルコール対策の実務責任者として、社内のアルコール検査の運営管理全般を担当している。

「感動のあるエアライン」を企業理念に掲げるスターフライヤー

2002年12月に航空運送事業への新規参入を目的として、兵庫県神戸市中央区に設立されたのが神戸航空株式会社。その後拠点を福岡県北九州市に移し、社名を「株式会社スターフライヤー」へ変更。既存の航空会社にはない新しい航空輸送サービスをお客様、社会に提供しています。

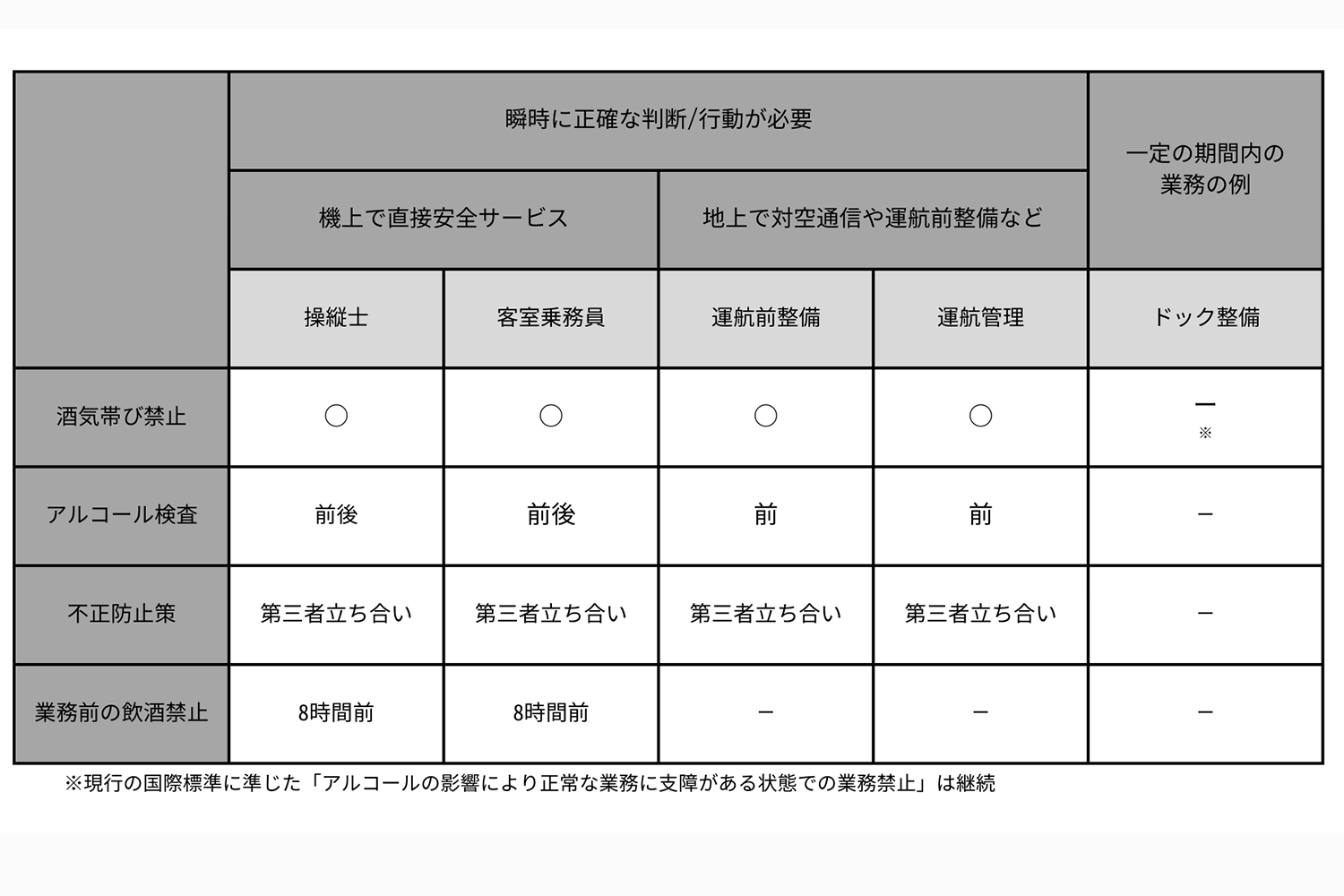

航空業界における法改正とアルコール検査

航空業界では、パイロットによる不適切な飲酒が相次いだことを受け、2019年に航空法が改正。パイロット・キャビンアテンダントに加え、整備従事者・運航管理従事者にもアルコール検知器(ストロー式)を用いた検査が義務づけられるようになりました。また、検査時のなりすましやすり抜け防止も義務化され、適切な検査実施にあたって第三者の立ち会いのほか、検査情報の確実な記録・保管も求められるようになりました。

もし、業務前検査で陽性反応が出た場合や、適切な検査?順がなされなかった場合には業務を行うことができず、国に報告することが義務づけられるなど、厳しい規制が設けられました。

出典:

・(参考)航空従事者の飲酒基準比較表,航空従事者の飲酒基準について(①基準の内容),国土交通省,

https://www.mlit.go.jp/common/001285369.pdf

※2025年1月現在

改正法に高いレベルで対応

改正された航空法に高いレベルで対応しているのが、スターフライヤーです。ここからは、スターフライヤーの取り組みをご担当者のお二人へのインタビュー形式でご紹介します。

――法改正に対し、どのように取り組まれたのでしょうか。

武内さん:

アルコール検査体制の構築や効率的な運用など、全社をあげた取り組みが本格化したのは法改正のタイミングでした。スターフライヤーでは法改正前から、パイロットへのアルコール検査を自主的に行っていたため、改正法への対応は順調に進めることができていましたが、難易度が高い取り組みもありました。

それは、「検査結果を使用者や管理者の名前とともに確実に残さなければならない」といった改正法が求める厳格なルールへの対応です。当時、アルコール検査の記録は書面で運用しており、検査の都度、結果を記入し、測定者と管理者が署名するなどの手間がかかるうえ、記入ミスや紛失のリスクがあり、またその保管も大変だったからです。

――その課題にどのように対応されたのでしょうか。

武内さん:

これを解決してくれたのが「FC-1500」と、それに対応したアルコール検査サービス「ALBLOクラウドサービス」でした。このクラウドサービスの管理機能を使うと、検査記録を電子データで保管できるので、業務の効率化と確実な記録・保管を実現できました。

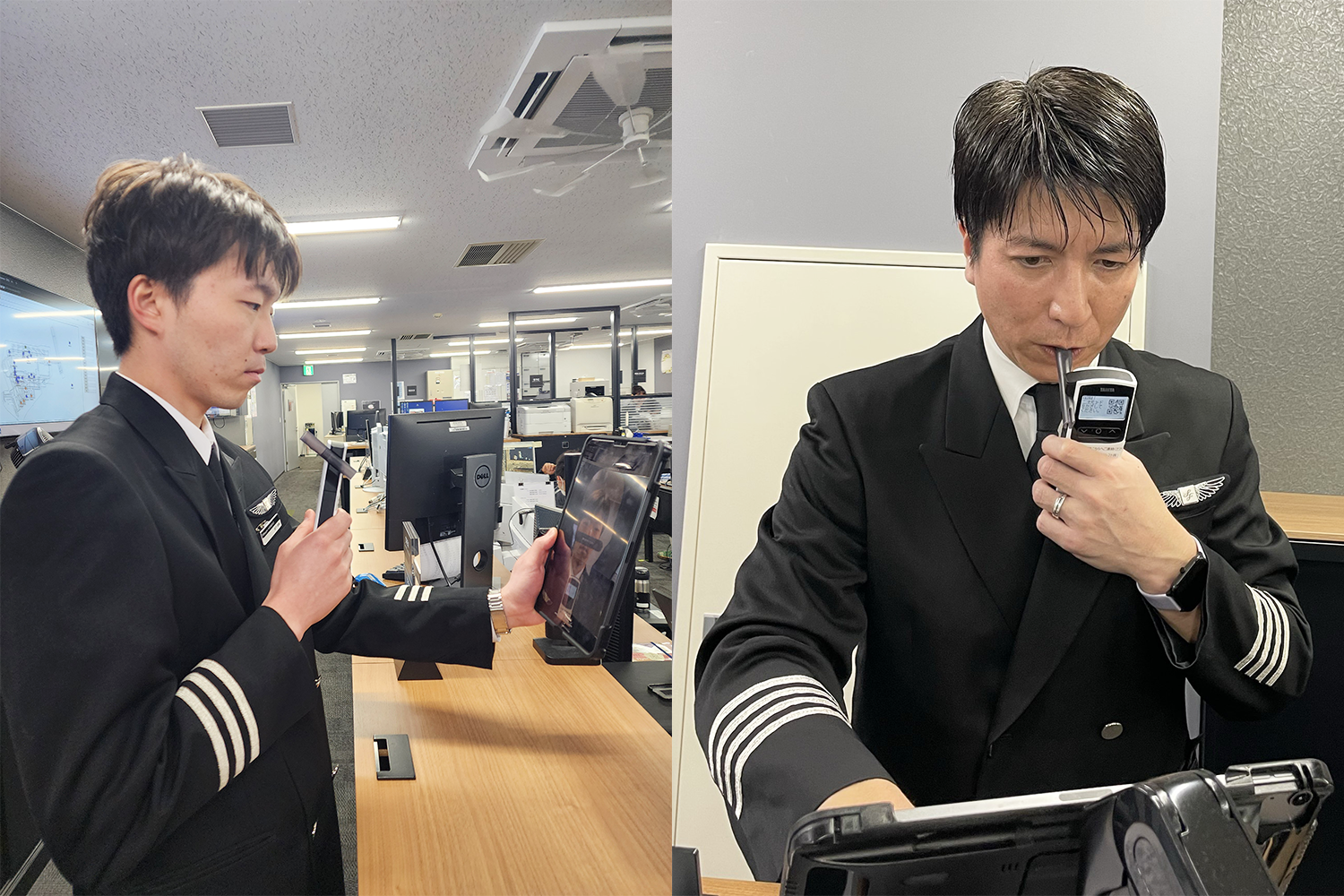

?パイロットがアルコール検知器を使用している様子

――「ALBLOクラウドサービス」の使い勝手についてお聞かせください 。

武内さん:

航空業界では、搭乗・勤務体系が一人ひとり異なるといった事情があり、これにあわせた検査スケジュールの管理が求められます。このため、検査対象者全員の搭乗・勤務スケジュールデータを連携させ、それをクラウドサービスの管理画面上に表示できるようにカスタマイズしていただきました。これにより、測定者の検査の抜け漏れがないように運用することができて大変助かっています。

――「FC-1000」も導入していただいておりますが、決め手は何だったのでしょうか。

武内さん:

最初に全社に本格導入したのが「FC-1000」です。それ以前は他社の半導体式センサーのアルコール検知器を暫定的に使っていたのですが、検査精度を高めるため、燃料電池式モデルへの切り替えを検討していました。

他社の半導体式モデルは、センサーがアルコール以外の成分の干渉を受けて、検査のやり直しが頻発していました。このことから検査の信頼性を高め、高精度にアルコール検知ができる燃料電池式モデルが必要だと考えていました。同時に、測定者や管理者が簡単に取り扱えるところも重視して探していたところ、出会ったのが「FC-1000」でした。

――「FC-1000」と「FC-1500」はどのように併用しているのでしょうか。

明石さん:

キャビンアテンダント・整備従事者・運航管理従事者が「FC-1000」を、携帯に便利な「FC-1500」をパイロットがそれぞれ使用しています。

?キャビンアテンダント・整備従事者・運航管理従事者がアルコール検知器を使用している様子

使用者も管理者も使いやすい操作性と高い機能性

――「FC-1000」と「FC-1500」を使ってみた感想についてお聞かせください。

武内さん:

「FC-1000」「FC-1500」とも操作が簡単で、すぐに検査結果が表示されること。そしてその信頼性も高い、といった点が気に入っています。

特にパイロットにとってのアルコール検査は、フライト前の準備手続の一つなので、心理的負担を軽減させるためにも、検査をスムーズに行うことが重要ですのでなおさらです。

また、センサーの定期メンテナンス期間が長い※のも魅力です。すぐにメンテナンスが必要になることがないので、センサーの有効性を普段気にせずストレスなく使えるので重宝しています。

※メンテナンスは「FC-1000」で約1万回相当の測定(もしくは1年間のうちどちらか早いほう)、「FC-1500」で約2万回相当の測定(もしくは1年間のうちどちらか早いほう)のタイミングで実施。詳しくは以下をご覧ください。

?立ち会いのもとアルコール検知器を使用している様子

――その他、「FC-1000」と「FC-1500」で魅力的な機能があればお聞かせください。

明石さん:

「FC-1000」には本体にメモリー機能が搭載されているので過去の結果をすぐに確認することができます。例えば、閾値(しきいち)ぎりぎりの値が出て前回値と差がある場合は、その間に飲食したものに反応している可能性があります。検知結果の要因を特定することができるのでとても実用的だと思います。

「FC-1500」は、ワンタイムのQRコードを画面に表示することで、検知器自体を認証できます。これで検知器と本人とを同時に認証することが可能になるため、不正を徹底防止して検査の公正性を担保できます。このようななりすましを防止できる機能は、改正法が求める厳格な検査体制の構築には欠かせないものだと思っています。

また、本体に搭載された液晶ディスプレーで、操作手順などのメッセージが表示されるので、例えば、エラーメッセージが表示されたときは、どう対処すればよいかが現場ですぐに判断ができるのでとても便利です。

――その他、弊社のアルコール検知器を選定して良かった点がございましたらお聞かせください。

明石さん:

商品を導入して一番不安なのはどうアフターケアしてもらえるかです。納入したらそれで終わりではなく、納入後のサポートも重要だと考えています。タニタさんには、納品後も定期的に意見や情報を交換できる機会を設けてもらっているので助かっています。

アルコールに対する全社員の意識が変化

――アルコール検知器導入後、社内に変化はありましたか。

武内さん:

アルコール検知器の導入と同時にアルコール検査や飲酒についての啓発活動もおこなったため、全社員の理解が深まり、意識が変わってきたと感じています。

これも「FC-1000」「FC-1500」の高い測定精度・操作性・機能性といった点が受け入れられ、全社員でアルコール検査に向き合おうという意識が根付いた結果ではないかと思います。

また、誰もが簡単、・確実に検査が実施できる体制が整備されたことで、“検査をパスして業務を実施するために普段から飲酒やアルコールに対して自分を律していかなければならない“といった意識も広がりました。

――アルコール検知器の導入を検討している企業の方へのメッセージをお願いします。

武内さん:

アルコール検査は重要な安全対策の一つです。安全対策には、“これくらいでいいよね”ではなく、“こうしないといけない”という強い意識を持って取り組む必要があります。その一つとして飲酒リスクにしっかりと向き合うという決意のもと、それぞれの課題を見つめ直し、アルコール検知器を選ぶのが良いのではないかと思います。そうすればおのずと、全社員の意識まで変えることができるはずです。

タニタでは、各種SNSやLINEでもお得なキャンペーンやおすすめ商品の情報を発信しています。

ぜひフォローして、最新情報を確認してみてくださいね。

- 本コラムに記載されている情報は掲載日時点のものです。内容は予告なしに変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。