職場や教育機関に求められる「暑熱対策」。タニタの暑さ指数計で安全管理を

2024.11.29

年々暑くなっていくような体感のある日本の夏。企業の施設運営や現場管理においても、暑熱対策は急務となっています。そこで知っていただきたいのが「暑さ指数計」。誰かの命を預かる現場における、健康的な施設運営をサポートする商品です。 今回は、暑熱対策の必要性やポイント、そして暑さ指数計について、担当者がタニタならではの視点からご紹介します。

INDEX

プロフィール

株式会社タニタ 新商品推進部 猿田 愛里

2020年入社。法人営業部に所属し、暑さ指数計をメインに販売してきた。2024年4月からは新商品推進部に異動し、おもに暑さ指数計の販売戦略設計に従事。「暑さ指数管理サイト」のパージョンアッププロジェクトではリーダーを任されている。

熱中症の患者数は上昇傾向。暑熱対策は必須に

――近年の気候変化や、それに伴って生じている問題について教えてください。

地球温暖化による気候変動は世界各地で起きており、日本においても、気温は上昇傾向にあります。そして、長期にわたる気温の上昇に伴って熱中症患者数が増加。熱中症による死亡者の人数は、コロナ禍で多くの方が外出を自粛した期間を除き、右肩上がりになっています。今や、自然死の死者数よりも圧倒的に多い状況にあるんです。

国もこの現状を深刻に捉えており、企業や自治体に対して、たとえば以下のような熱中症対策を促しています。

企業への要望

労働安全衛生法で、温度及び湿度・発汗作業に関する措置の実施を義務づけ。具体的には、屋内作業場で有害のおそれがあるもの※は、冷暖房の調整などの措置を行わなければなりません。発汗作業に関する措置として 、多量の発汗を伴う作業場においては、塩及び飲料水を備える必要があります。

※労働安全衛生関係法令に定める、有害な業務及び作業方法や作業環境の管理が適切に行われないと労働者の健康に影響を与えるおそれのある業務

自治体への要望

異常気象や自然災害による被害抑制を目指す「気候変動適応法」に基づき、公共施設へのクーリングシェルター(冷房施設を有する暑熱避難所)の設置などを求めています。

企業や自治体は、このような国の方針を考慮しつつ、各自で熱中症対策を講じて従業員や利用者を守ることが求められています。

――屋内でも、熱中症対策が必要なんですね。

そのとおりです。「熱中症=屋外で発症する」と考えがちですが、実際には屋内で熱中症になるケースも非常に多いんです。とくに、暑さや喉の渇きに鈍感になりがちな高齢者は、適切な室温を保てない、水分補給が不足するという事態が起こりやすくなります。熱中症対策は屋内外を問わずしっかりと講じてください。

熱中症対策の重要な指標「暑さ指数(WBGT)」とは

――「暑さ指数」とはどんなものですか?

暑さ指数とは、熱中症予防のためにつくられた指標。気温よりも的確に熱中症リスクを判断しやすいため、暑熱対策にあたってはぜひ注目してほしい指標です。

そんな暑さ指数は、「気温」「湿度」「輻射熱(日射しよる熱をはじめ、遠赤外線で伝わる熱)」の3つの要素から算出されます。単位は気温と同じ「℃」ですが、決して「気温=暑さ指数」ではないので注意してください。

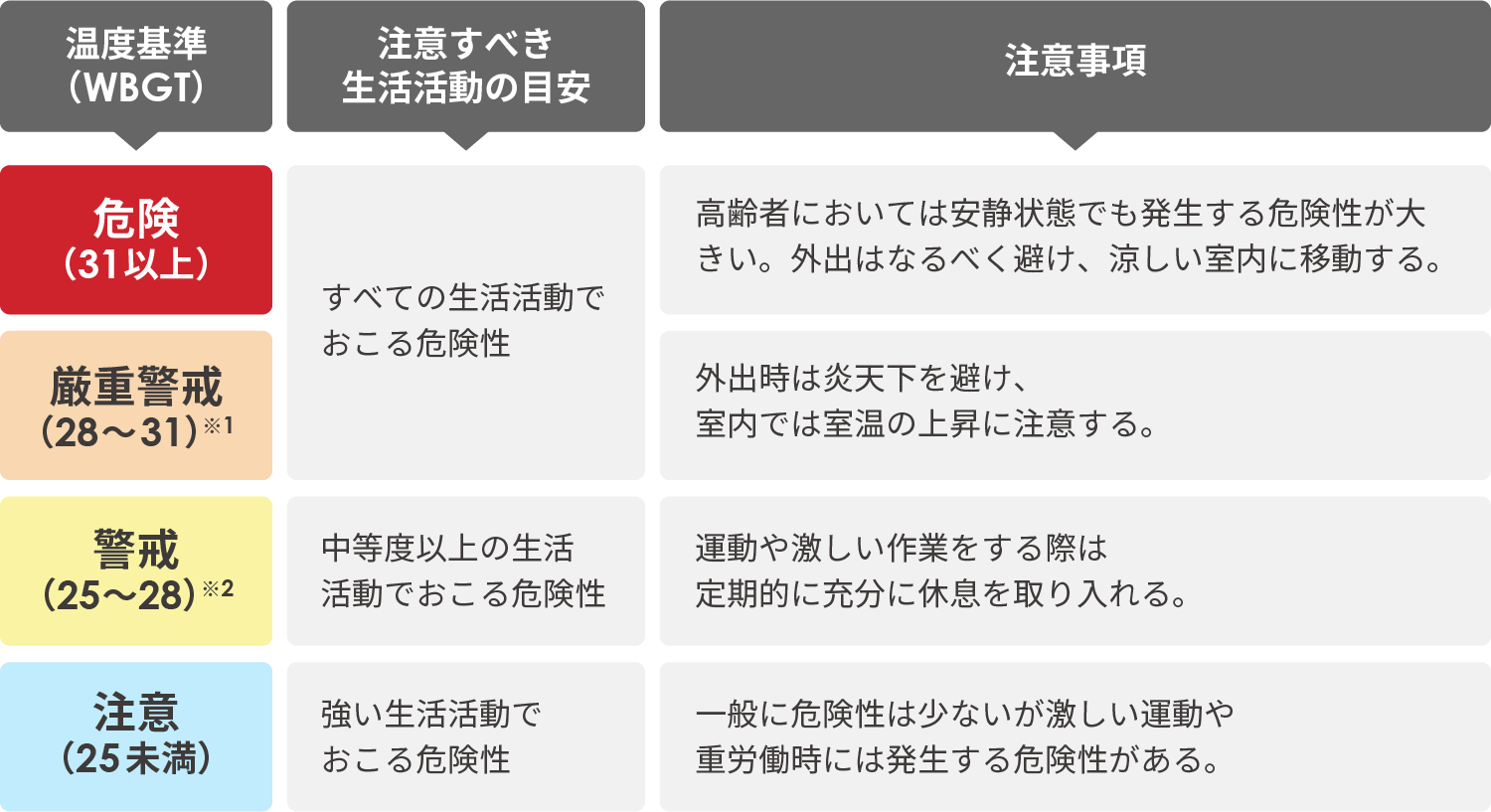

暑さ指数に基づく熱中症リスクは「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4段階に分けられています。各段階のリスクの程度や推奨される具体的な対策は、上の表のとおりです。

とくに暑さ指数が28~31の「厳重警戒」、31以上の「危険」の環境では、特別な運動をしていなくても熱中症になるリスクが高いとされています。ただちに健康を守るための対策を講じなければなりません。

――「輻射熱」のはかり方について教えてください。

「タニタでは、日光を反射しにくい黒い色の樹脂」でできた球の内部に、温度計を入れた装置を使ってはかります。

この装置ではかった温度を「黒球温度」といい、輻射熱の影響が加味された数値となります。黒球温度は、「日射しが当たる場所での人間の体感温度」と相関がある指標です。

熱中症警戒or特別警戒アラートも暑さ指数が発表基準

近年よく耳にする「熱中症警戒or熱中症特別警戒アラート」とは、暑さ指数に基づいて、都道府県(北海道や沖縄、鹿児島は地域ごと)に熱中症の危険性を知らせる情報のことです。

熱中症警戒アラートは暑さ指数が33に、熱中症特別警戒アラートは35になる場合に発表されます。ちなみに、2024年における警戒アラート発表回数の全国合計は、なんと1,722回にも上りました。

暑さ指数計を活用すれば、適切な行動をとりやすく

――暑さ指数計を使うメリットについて教えてください。

暑熱対策のためにチェックしたい暑さ指数は、暑さ指数計ではかれます。気温や湿度とは違い、暑さ指数を把握して熱中症リスクの表と照らし合わせることで、誰でも「今、どんな行動を起こすべきか」がわかるのが大きなメリットです。

とくに、高齢の方や小さなお子さまがいる環境、作業現場やビニールハウスの中など熱中症リスクが高い環境では、積極的な活用をおすすめします。

タニタの暑さ指数計には「設置型」と「携帯型」があるので、ご自身のニーズに合わせて選択してください。

――「黒球」がないタイプでも暑さ指数をはかれますか?

暑さ指数の算出に必要な輻射熱は、黒球の中に温度計を入れた装置ではかります。しかし、直射日光が当たらない屋内は、屋外と比べて輻射熱の影響は小さくなるもの。そのため、「屋内でのみ使う場合」は、黒球がない暑さ指数計を使用しても問題ありません。

――暑さ指数計の効果的な活用方法について教えてください。

おすすめは、「何らかのアクションを起こす前」に暑さ指数を確認すること。たとえば保育園なら散歩に出かける前、学校なら体育の前などに確認する習慣をつけると、効果的に活用できます。

また、暑さ指数のデータが蓄積してくると、1年の中で「熱中症リスクが高い期間」がわかりやすくなります。そのデータを使えば、より安全な年間スケジュールを立てられるはずです。

「健康を守りたい」という想いから開発されたタニタの暑さ指数計

――暑さ指数計の開発におけるタニタのこだわりを教えてください。

タニタでは、「お客様に日常的に活用してもらうこと」を追求して開発に取り組んでいます。

たとえば、今では広く普及している携帯型の暑さ指数計を日本で初めて開発したのは、タニタ。お客様の「持ち運べないから活用できないタイミングがある」という声を受けて、「ひとりでも多くの方にきちんと暑さ指数を知り、健康を守ってほしい」と考え、開発に乗り出しました。

そのほかにも、防水仕様にしたり、データ蓄積のためにメモリ機能をつけたり、通信機能を搭載して各所のデータを一括でクラウド管理できるようにしたりと、ニーズに耳を傾けて機能をアップデートしています。

どこでも正しい暑さ指数をはかるための工夫

おもに輻射熱の影響の違いから、暑さ指数の計算式は屋外と屋内とで異なります。

本来、はかる場所によって計算式を切り替える必要がありますが、タニタの暑さ指数計はユーザーが操作をしなくても「屋外or屋内」を自動で判断して計算式の切り替えが可能です。どこにいても正しい暑さ指数を把握できます。

業務用の暑さ指数計がJIS規格に準拠

タニタの業務用の暑さ指数計は、いずれも「JIS B 7922:2023 クラス2」に準拠。安心してご使用いただけるよう、品質にこだわっています。

――最後に、暑さ指数計導入をご検討中の方へメッセージをお願いします。

地球温暖化に歯止めが掛からない現在、暑熱対策は安全な環境づくりに欠かせない要素のひとつ。ぜひ暑さ指数計を導入し、日常的にはかって、適切な行動に結びつけてほしいです。熱中症リスクが可視化されるので、現場の意識を高めるためにも、暑さ指数計はお役に立てると思います。

熱中症は、意識と工夫でリスクを減らせるものです。タニタの商品がみなさんの健康を守る取り組みにより寄与できるよう、これからも開発を続けていきます。